2017年11月10日

海外実学研修報告第4弾【アクアリスト、海洋生物保護、野生動物&環境保護専攻編】

近藤です。

海外実学研修5日目(11月9日)の報告です。

午前はモートン湾において、Moreton Bay Environmental Education Centre(モートン湾環境教育センター:以下MBEEC)の協力のもと、海洋生物の観察を行いました。

モートン湾はブリスベンの東にあり、オーストラリア本土とモートン島、ノースストラドブローク島、およびサウスストラドブローク島によって囲まれた面積約1500平方キロメートルの海域です。大阪湾とだいたい同じくらいの大きさです。平均水深約7mと浅く、海底には海草が多く認められます。この海草を食べにジュゴンが来遊することで有名です。漁業生産活動も行われています。

生物の観察は上の写真の船を使って行いました。なお、写真はMBEECのホームページ(https://moretoneec.eq.edu.au/Pages/default.aspx)に掲載されているものをお借りしました。

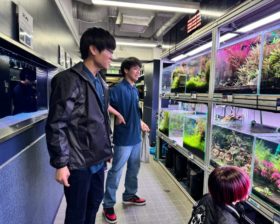

この写真は、双眼鏡を使って動物を探している様子です。運が良ければジュゴンに遭遇できるのですが、今回は観察することはできませんでした。同行したスタッフがイルカを見ましたが、私は見つけることができませんでした。

次にあらかじめ仕掛けられたカゴ網を回収しました。中にはワタリガニの一種が入っていました。学生からは、おいしそうだ、味噌汁にして食べたいなどの声も上がりましたが、観察後速やかに放流しました。資源保護の面からメスは生きたまま放流しなければいけないことになっているそうです。ワタリガニのメスの内子うまいのにもったいないと、私も心の中でつぶやきました。

それから、プランクトンネットをひきました。プランクトンとは浮遊生物のことであり、その多くは体のサイズが非常に小さく、肉眼で観察することは容易ではありません。

そこで、顕微鏡を使って観察を行いました。カニやエビの幼生などに混じって、下の写真の動物が多く観察されました。

これはコペポーダ(カイアシ類)の顕微鏡写真です。コペポーダはエビやカニと同じ甲殻類の仲間ですが、体のサイズは小さく大半が1mm未満です。魚やクジラ類などの多くの海洋生物の餌となります。海洋生態系においてとっても重要な役割を果たしています。

午後は、海外実学研修の拠点であるクイーンズランド大学に戻って、板鰓類(サメやエイ)の生物学と保全についての講義をききました。形態、分類、繁殖、食性、資源量の変化などに関する興味深い話題をマイクベネット教授から提供していただきました。

とっても充実した内容で学生だけではなく、ふだん動物について教えている私にとってもよい勉強になりました。

以上、この5日目をもって海外実学研修の教育プログラムは終了となります。6日目の今日、学生はゴールドコーストで自由行動を楽しんでいます。

我々は、明日オーストラリアを出発し、明後日の午前に大阪に戻ります。

あわせて読まれている記事

-

2024年8月7日

英虞湾アップサイクルプロジェクト 2日目 【野生動物&環境保護専攻・ECO自然環境クリエイター専攻】

-

2024年8月24日

西表島実習2024!その③【野生動物&環境保護専攻】

-

2024年6月18日

1年生磯観察に行って来ました♪🐡 【水族館・アクアリスト専攻】

-

2024年11月2日

サバイバル実習に行ってきました【ECO自然環境クリエイター専攻】【野生動物&環境保護専攻】

-

2024年10月28日

安藤誠先生特別講義(野生動物&環境保護専攻/ECO自然環境クリエーター専攻)

-

2024年10月20日

有馬富士公園に両生類・爬虫類調査実習へ【野生動物&環境保護専攻】【ECO自然環境クリエイター専攻】

- 最近の投稿

- カテゴリ

- ECO’s Animal 10

- eco★news (1,826)

- SDGs 44

- アクア 195

- オープンキャンパス・体験入学 164

- ドッグスペシャリスト 2

- ドッグトレーナー 30

- ドルフィン 257

- ペット 154

- ペットトリマー 35

- ペットマネジメント&ホスピタリティ 6

- ヤギメン 7

- 両生類 12

- 入学前授業 4

- 動物看護 10

- 卒後教育セミナー 8

- 卒業生の活躍 82

- 同窓会 10

- 哺乳類 55

- 啓蒙活動 4

- 在校生の活躍 147

- 大阪ECO水族館 40

- 学園祭 21

- 学校の動物紹介 134

- 学校の動物紹介 38

- 学校生活 332

- 学生広報チームcharm. 2

- 実習風景 515

- 就職 59

- 授業風景 210

- 未分類 125

- 未分類 728

- 校外イベント 292

- 校外実習 230

- 海外実学研修 135

- 爬虫類 42

- 特別講義 68

- 環境系 198

- 産学連携 72

- 緊急連絡 1

- 講師の先生 9

- 資格対策講座 6

- 飼育 1

- 飼育系 199

- 4年制 29

- アーカイブ

- 大阪ECOのブログ

- 最近の投稿

- カテゴリ

- ECO’s Animal 10

- eco★news (1,826)

- SDGs 44

- アクア 195

- オープンキャンパス・体験入学 164

- ドッグスペシャリスト 2

- ドッグトレーナー 30

- ドルフィン 257

- ペット 154

- ペットトリマー 35

- ペットマネジメント&ホスピタリティ 6

- ヤギメン 7

- 両生類 12

- 入学前授業 4

- 動物看護 10

- 卒後教育セミナー 8

- 卒業生の活躍 82

- 同窓会 10

- 哺乳類 55

- 啓蒙活動 4

- 在校生の活躍 147

- 大阪ECO水族館 40

- 学園祭 21

- 学校の動物紹介 134

- 学校の動物紹介 38

- 学校生活 332

- 学生広報チームcharm. 2

- 実習風景 515

- 就職 59

- 授業風景 210

- 未分類 125

- 未分類 728

- 校外イベント 292

- 校外実習 230

- 海外実学研修 135

- 爬虫類 42

- 特別講義 68

- 環境系 198

- 産学連携 72

- 緊急連絡 1

- 講師の先生 9

- 資格対策講座 6

- 飼育 1

- 飼育系 199

- 4年制 29

- アーカイブ

- 大阪ECOのブログ