Graduates Interview

業界のプロ×卒業生対談

業界のプロ×卒業生対談

本校の名誉顧問と

業界で活躍する卒業生の対談です

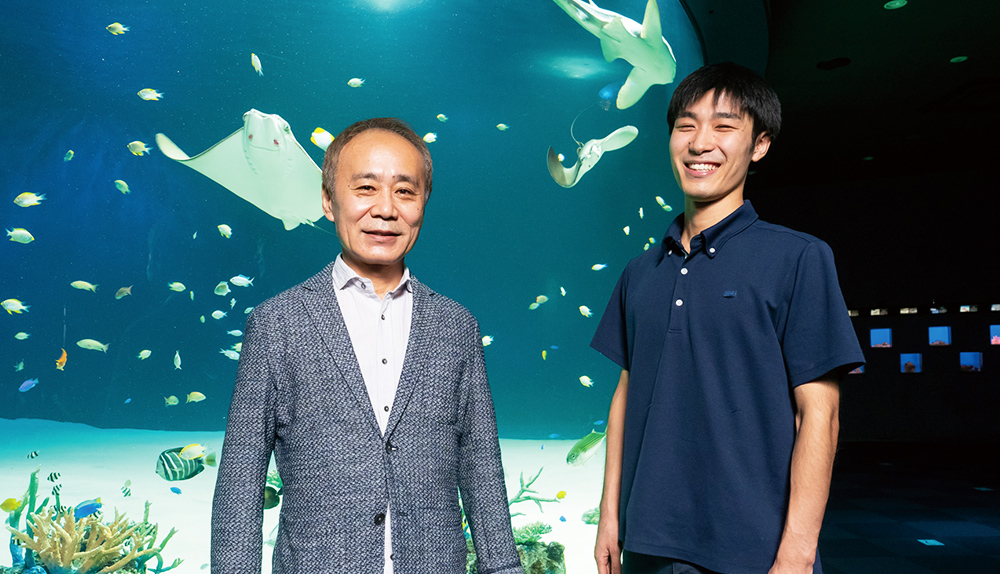

中村 元さん×

水族館業界で活躍する卒業生

水中の生き物も私たちの仲間

そう感じてもらうことが水族館の役割

オープン3年で来場者100万人を達成した広島のマリホ水族館。

同水族館をプロデュースした中村元先生と卒業生の小野 優太さんが、

中村先生こだわりの「展示」について語り合いました。

お客様のために

水槽の世界観を大切にする

私たちがお客様に伝えるのは、

魚が生きている証やその生き様

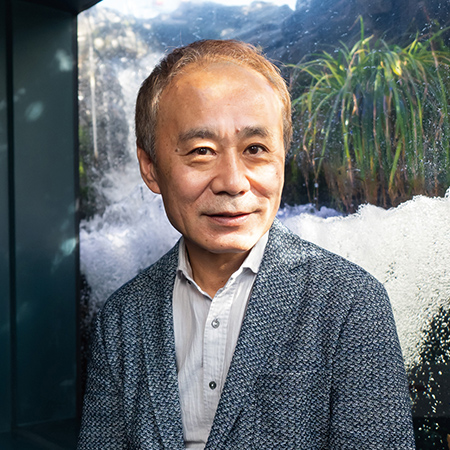

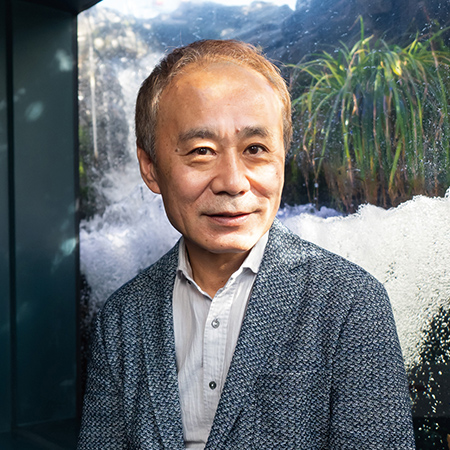

本校名誉教育顧問・中村 元先生

- 中村

- 小野さんはこのマリホ水族館で働くようになって1年半になるそうだね。仕事には慣れたかな?

- 小野

- 力仕事が多いので腰や背中が痛くなることもありますが、それでも好きなことを仕事にできているのは楽しいです。

- 中村

- 学生時代に抱いていた水族館のイメージと、職場としての水族館は違うこともあるでしょう?

- 小野

- はい。清掃のために「ラグーン水槽」に潜った時に、先輩から「きみは体格が大きいから水中で立った姿勢になってはいけない」と注意されたことがありました。今となっては当たり前の話ですが、自分のせいで水槽の中が狭く見える可能性に気付くべきでした。今は水槽に潜るときには体を横にして、足もまっすぐ後ろに伸ばすようにしています。

- 中村

- せっかくの大きなサメが小さく見えてしまうからね。

- 小野

- そうなんです。足ヒレも着けているのでなおさらでした。私は潜水ショーのダイバー役も担当しているのですが、お客様とコミュニケーションを取りながら、水槽の中の世界をいかに大きく見せるかを考えています。

- 中村

- 水族館はお客様が作るものだし、お客様に来てもらわなければ意味がないからね。そのお客様のために、「世界観を大事にしたい」と努力しているのはとても素晴らしいと思うよ。

高校時代にふれた

「見てもらうために」という発想

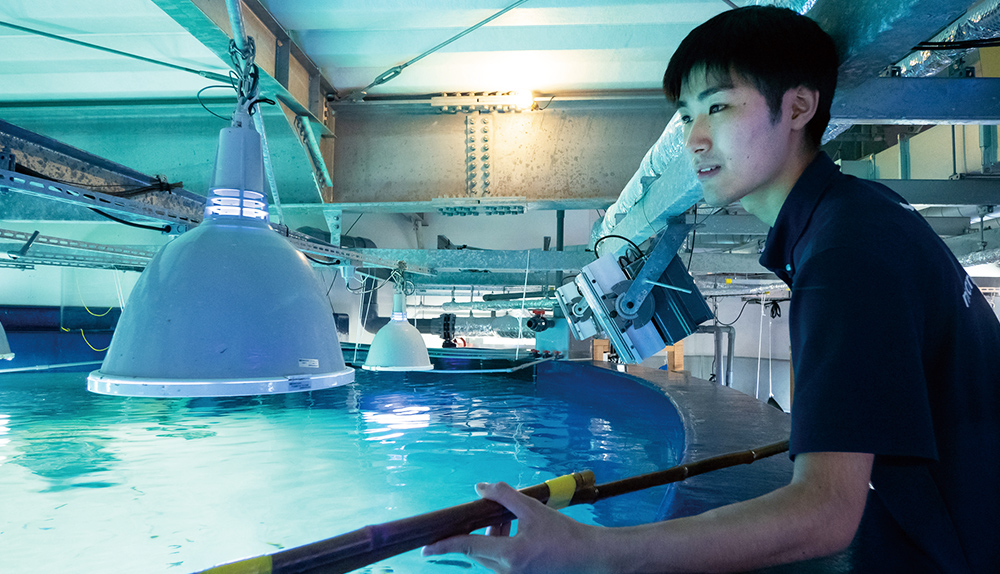

- マリホ水族館 飼育スタッフ

小野さん

水族館・アクアリスト専攻卒業 - 学生時代は、人との会話方法を学ぶ授業やショーの解説経験などで、コミュニケーション力が身につきました。水族館は厳しい業界でもありますが、何か問題に直面したら、1人では解決できません。誰かに頼ることや聞くことを怖がらずに進んでほしいと思います。

- 小野

- 私は小学生の時から生き物が好きで、特に水に関わる仕事をしたいと思っていました。ただ、ドルフィントレーナーやダイビングインストラクターなど、選択肢がたくさんあったので進路に迷っていたんです。そんな時に高校の図書室で手に取ったのが、中村先生が書かれた『みんなが知りたい水族館の疑問50』(サイエンス・アイ新書)という本でした。

- 中村

- それはどうもありがとう(笑)。

- 小野

- 当時は「生き物が好き」「水に関わる仕事がしたい」という思いだけだったので、その本で読んだ「お客様に見てもらうためにどうしたらいいか」というお話はとても新鮮でした。水族館に興味はありましたが、展示について深く考えることはなかったんです。そこで、「水族館って面白そうだな」と思って飼育員を目指すことにしました。

- 中村

- 水族館の仕事を目指すなら、展示論を知っておくべきだと思うよ。誰もが僕のようなプロデュースの仕事をするわけではないでしょうが、水族館で働く人なら必須です。「展示」といっても、お客様に伝えるのは魚の分類などの話ではなくて、魚が生きている証やその生き様です。そうでなければ水族館の意味がないと僕は思うな。

この水族館にもたくさんの命が詰まってる。水族館の仕事は魚にエサをあげたり健康に気をつけたりすることと思いがちですが、水族館に関わる人たちがその命に対して果たすべき責任は、たくさんの人に見てもらうことだと思うよ。

僕が水族館をプロデュースするときには、魚などの生き物はもちろん、お客様には水そのものが生き物であることを知ってもらいたくて、「生きている水塊」をテーマにすることがある。このマリホ水族館もそうだった。美術館や博物館とは違って、水族館には生き物以外に「水」があるのだから、これを使えば美しい水中の世界を見せた上に、生き物たちの生き様を伝えることができる。こんな考え方を突き詰めていけば、小さな水槽一つでも意味のある展示にできるよ。

自分の感動体験に

展示のヒントがある

- 小野

- 私は広島県出身なので、入社前にもこのマリホ水族館に足を運んでいました。中村先生がプロデュースされた時には、どんなことを考えられたのですか?

- 中村

- この水族館は瀬戸内海に面した商業施設にあるので、多島美の瀬戸内海に美しさで匹敵する水中を見せる展示を意識したんだよ。

水族館の建物に入って最初に目にする「波の向こうへ」という水槽は、サンゴ礁の間から広がる海の波の渦などを表現しています。「あふれる瀬戸内の命」というゾーンを作ったのは、広島県民になじみのある食材として興味を持たれやすいと考えたからだよ。お客様の目を惹く仕掛けとして珍しい魚を集めても、一般のお客様にはその面白さが伝わりにくいんだ。水族館で働く人は生き物が大好きだから、もちろん面白く感じるけどね。

これまでにない見せ方をしたのは、激しい渓流を再現した「うねる渓流の森」だね。水族館を作るときには、僕はいつもその地域ならではの水槽を作ろうと思ってる。調べてみると、広島にはイワナの一種のゴギという魚がいて、県の天然記念物になっていると知りました。ところが広島の人さえほとんど知らない。そのゴギをスターにするために世界初のうねる渓流を再現する水槽を開発したのです。みなさんはこの美しい激流を泳ぐゴギに釘付けになります。この水槽は小野さんが担当しているそうだね。

- 小野

- はい。先ほど、「あまり水槽の中を清掃しすぎないように」とアドバイスをいただきました。確かに、思いっきりきれいに磨いてしまっていました。

- 中村

- 気持ちはよくわかるよ。ただ、お客様には水中眼鏡をかけた時のイメージで「わあ、すごいなあ」と思ってもらいたいから、自然の渓流の世界を体験できるように、岩にコケが生えているようなところまで再現できるといいよね。

先ほどの話と重なるけど、展示で一番大事なことは、見せて、伝えることです。伝えるためのヒントになるのは、自分が感動したこと、「すごい」と思ったことだよ。僕が初めて水の世界に感動したのは、水中眼鏡越しに見た渓流の光景なんだ。銀色に走るきれいな泡にびっくりしたんだよ。水は透明で目に見えないけれど、自分の体が押し流されていくことで水の世界を体感できた。キラキラ輝いていてきれいで、その中にいる魚がさらにきれいに見えたんだ。小野さんも水の世界を好きになった時のことを思い出して、「この光景だ」というものを水槽に表現すると、お客様は惹かれると思うよ。

- 小野

- はい。ありがとうございます。

一番優先すべきなのは

お客様が楽しいかどうか

水の世界を好きになった時のことを思い出し、水槽に表現する

本校名誉教育顧問・中村 元先生

- 中村

- (「うねる渓流の森」の水槽を覗いて)ここにちょうどいい還流があるね。魚にはすごく気持ちのいい流れだろうなあ。

- 小野

- えらに水を流しているだけなんですよね。

- 中村

- そう。魚にとっては勢いのある水流の中を泳いでいるときが、最も姿勢が楽なんだよね。きっと、流れのない場所には行きたくないと思っているはずだよ。

人間が流されそうなほど速い水流なのに、小さな魚が平気で泳いでいる様子は感動するよね。その感動をどうやって表現するかが大事で、その上で、この流れの中のどこに魚がいるか知っていなければならない。だから、展示を考えるにはやはりフィールド観察による知識が必要だね。生態を知っていれば、お客様の見やすいところに魚がやってくるようにできるからね。

- 小野

- 実はもう一つ、アドバイスをいただきたいのですが、いいでしょうか。

- 中村

- もちろん。

- 小野

- 水槽の水位で悩むことが多いんです。いま、私が担当している小さな水槽にモクズガニが入っているのですが、満水にすると水槽から逃げてしまうんです。それを避けるために、水位を下げているのですが…。

- 中村

- 満水にしないとモクズガニはきれいに見えないよね。

- 小野

- そうなんです。

- 中村

- 水中でフサフサと毛が揺れる様子が面白いはずだから、水位を下げるより満水にしても逃げない方法を考えた方がいいな。

- 小野

- 基本的に水槽は満水にした方がいいのでしょうか?

- 中村

- そうだね。もちろん生き物にもよるけど、半水面にするなら、カエルのように「水の上に出ているのが普通です」と言えるぐらいの必然性がないと、逆に見にくくなると思うな。

展示を考えるときに、一番優先すべきなのはお客様が楽しいかどうかです。優先すべきことをはっきりさせて、そのために工夫すると面白い展示になると思うよ。

- 小野

- はい。ありがとうございます。

地球そのものが

生き物であると知ってもらいたい

- 小野

- 私は中村先生の本を読んで水族館の飼育員を目指したのに、タイミングが悪くて先生の特別授業を受けられなかったんです。専門学校ではどんなお話をされるんですか?

- 中村

- やはり展示について話すことが多いね。それから、「水族館で働く人には葛藤と覚悟が必要」という話もしている。

「葛藤」というのは、海や川で暮らすのが幸せなはずの生き物を、水槽に閉じ込めてしまう水族館という場所を自分の職場にする、その「葛藤」です。だからこそ、水中の生き物が好きなみなさんには、その命が単にかわいそうではなく、少しでも意味があるようにする「覚悟」もまた持ってほしいと思うんだ。

もしもこの世に水族館がなければ、実際に泳ぐサメを見たことがある人は少ないはずだよ。でも、水族館に足を運ぶことで、それまで知らなかった生き物が地球の仲間だと感じられるようになる。自分で選んだ角度で見る生き物は、標本や写真とは全く違うからね。同じように、誰もが食卓でよく見かけるイワシが元気に泳いでいたり、タコが目をキョロキョロさせていたりする様子を見れば、「こんなにきれいだったのか」「立派だな」と思ってもらえるはずだよ。水族館にはそういう意味があると思ってるんだ。それだけで生き物に対するみんなの気持ちが違ってくると思うし、それによって人間が海や川を汚すような行動をやめることになれば、水槽の中の生き物たちには申し訳ないけど、その仲間たちにとっては大きな意味がある。僕が水族館の展示にこだわるのはそのためだよ。

お客様に、川そのもの、海そのもの、地球そのものが生き物であると知ってもらい、魚たちの姿を覚えて帰ってもらう。そんな水族館を作っていきましょう。

- 小野

- はい。このマリホ水族館は、2017年オープンとまだ歴史が浅い水族館で、かつてお客様の1人として来場した時には、正直に言うと少し寂しい印象もありました。数年経って徐々に生き物の数は増えていますし、個体も大きくなってきましたが、決して規模が大きいとは言えません。これから自分もスタッフとして成長したいですし、さらに魅力のある水族館にしていきたいです。

- 中村

- 「水族館をプロデュースする」という僕の仕事は、子どもを生むようなもの。育ての親はスタッフのみなさんで、この子どもをどう育てるかはみなさん次第なんだ。

逆に言うと、水族館はオープンしたらもう大丈夫ではなくて、手をかけないと育たない。小規模な水族館だからこそ、展示に絶えず工夫を加えることができる。ぜひたくさん手をかけて、大きく育ててください。

- 小野

- はい。頑張ります。

マリホ水族館

〒733-0036

広島県広島市西区観音新町4-14-35

TEL082-942-0001

マリホ水族館は、広島市の商業施設マリーナホップに、中核集客施設として登場した都市型小規模水族館。本校名誉教育顧問でもある水族館プロデューサー・中村元先生が監修を務め、「生きている水塊」をテーマに世界初のサンゴ礁で砕ける波の下を表した展示を行う大水槽や広島県固有の天然記念物ゴキが流れをものともせずたたずむ「うねる渓流の森」など、躍動感たっぷりの水族館で、広島県民の憩いの場所として人気となっている。