2019年6月20日

河口域および渚帯生物生息調査実習

近藤です。

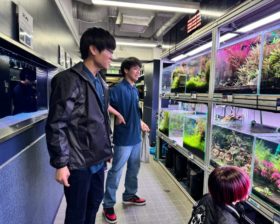

6月19日は海洋生物保護専攻の学生といっしょに大阪南部の阪南市に行ってきました。

高槻市立自然博物館の花崎先生に指導していただき、魚類などの水生生物を観察しました。

午前中は男里川の河口域に行きました。採集には投網と玉網を使用しました。

まずは投網をうつ練習からはじめました。

投網を上手に使いこなすのは難しいのですが、すぐに使い方をマスターする学生もいて驚きました。

上の3枚の写真は採集の様子です。今回は魚影も薄くだいぶ苦労している様子でした。

1時間30分ほど採集を行った後、とれた生物などについて先生から解説していただきました。

例年、アユなど多くの魚類がとれるのですが、今回採集された魚はボラとニホンウナギだけでした。

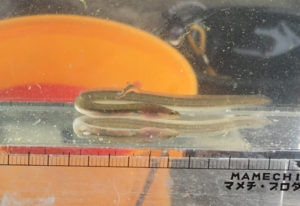

上はニホンウナギの写真です。なお、大阪府では漁業調整規則により、ボラでは全長15cm以下、ウナギでは20cm以下の個体は採捕してはいけないことになっています。観察後すぐに放流しました。

魚類の他にはテナガエビのなかまやスジエビが採集されました。

上の写真はテナガエビのなかまです。食べたらおいしいと思います。

午後は尾崎漁港近くの海岸に移動しました。

干潮の時間を狙って行ったので、潮がよくひいていました。

学生は投網と玉網をもって元気よく海に入って行きました。1時間30分ほど採集を行いましたが、ここではいろいろな生物を捕獲することができました。

上の写真はクサフグです。今が産卵期です。クサフグの産卵は特殊で、たくさんの個体が波打ち際に集まって産卵することで有名です。

これはセトヌメリです。似たような魚にネズミゴチやハタタテヌメリなどがいます。これらは泉州地方ではガッチョと呼ばれています。唐揚げなどにして食べるとおいしいです。

ササウシノシタです。ササウシノシタの下敷きになっているのはメジナの稚魚です。

上の写真はギンポのなかまです。タケギンポか。

これはドロメですかねえ。似たような種類にアゴハゼがいます。

アオウミウシです。きれいですね。背中の花弁みたいなのは鰓です。

他にもガザミのなかまやヒトデのなかまなどがとれました。

今回採集された生物は、ウナギやボラに限らず、すべて放流しました。

来週は大和川水系の石川で中流域の魚を採集・観察します。

あわせて読まれている記事

-

2024年8月27日

2泊3日でウミガメ調査実習へ 【ECO自然環境クリエイター専攻】

-

2024年8月19日

昆虫調査実習に行ってきました【野生動物&環境保護専攻】【ECO自然環境クリエイター専攻】

-

2024年6月26日

奈良公園で二ホンジカ調査実習!!【野生動物&環境保護専攻】【ECO自然環境クリエイター専攻】

-

2024年10月25日

【野生動物&環境保護専攻】【ECO自然環境クリエイター専攻】猛禽類調査実習へ行ってきました!

-

2024年10月20日

有馬富士公園に両生類・爬虫類調査実習へ【野生動物&環境保護専攻】【ECO自然環境クリエイター専攻】

-

2024年10月11日

『二年生水生生物飼育管理』地下実習授業

- 最近の投稿

- カテゴリ

- ECO’s Animal 10

- eco★news (1,826)

- SDGs 44

- アクア 195

- オープンキャンパス・体験入学 164

- ドッグスペシャリスト 2

- ドッグトレーナー 30

- ドルフィン 257

- ペット 154

- ペットトリマー 35

- ペットマネジメント&ホスピタリティ 6

- ヤギメン 7

- 両生類 12

- 入学前授業 4

- 動物看護 10

- 卒後教育セミナー 8

- 卒業生の活躍 82

- 同窓会 10

- 哺乳類 55

- 啓蒙活動 4

- 在校生の活躍 147

- 大阪ECO水族館 40

- 学園祭 21

- 学校の動物紹介 134

- 学校の動物紹介 38

- 学校生活 332

- 学生広報チームcharm. 2

- 実習風景 515

- 就職 59

- 授業風景 210

- 未分類 125

- 未分類 728

- 校外イベント 292

- 校外実習 230

- 海外実学研修 135

- 爬虫類 42

- 特別講義 68

- 環境系 198

- 産学連携 72

- 緊急連絡 1

- 講師の先生 9

- 資格対策講座 6

- 飼育 1

- 飼育系 199

- 4年制 29

- アーカイブ

- 大阪ECOのブログ

- 最近の投稿

- カテゴリ

- ECO’s Animal 10

- eco★news (1,826)

- SDGs 44

- アクア 195

- オープンキャンパス・体験入学 164

- ドッグスペシャリスト 2

- ドッグトレーナー 30

- ドルフィン 257

- ペット 154

- ペットトリマー 35

- ペットマネジメント&ホスピタリティ 6

- ヤギメン 7

- 両生類 12

- 入学前授業 4

- 動物看護 10

- 卒後教育セミナー 8

- 卒業生の活躍 82

- 同窓会 10

- 哺乳類 55

- 啓蒙活動 4

- 在校生の活躍 147

- 大阪ECO水族館 40

- 学園祭 21

- 学校の動物紹介 134

- 学校の動物紹介 38

- 学校生活 332

- 学生広報チームcharm. 2

- 実習風景 515

- 就職 59

- 授業風景 210

- 未分類 125

- 未分類 728

- 校外イベント 292

- 校外実習 230

- 海外実学研修 135

- 爬虫類 42

- 特別講義 68

- 環境系 198

- 産学連携 72

- 緊急連絡 1

- 講師の先生 9

- 資格対策講座 6

- 飼育 1

- 飼育系 199

- 4年制 29

- アーカイブ

- 大阪ECOのブログ